愛玩動物飼養管理士の資格を取得するために

愛玩動物飼養管理士の資格に興味を持たれたなら、まずはこちらから資料請求してみてください。

(資料請求だけなら無料です)

ただし、受講資格があるのは満15歳以上だよ!

愛玩動物飼養管理士になるための勉強を始めましょ!

テキストが届いたら、愛玩動物飼養管理士の認定試験に向けて勉強の開始です。

〇【動物愛護論】【関係学】【法令】を学ぶ第1巻

〇【からだの仕組み】【飼養管理】【しつけ】を学ぶ第2巻の2冊

〇 スクーリング用の資料

〇 課題報告問題集

そこに副教材として「ペットの飼養管理」が送られてきます。

この副教材、私が受講した年は

「心の声に耳をすませて」というDVDセットでした。

まずは、ちょっと厚めの2冊のテキストが送られてきます。

でも文字が多すぎて、あまり読む気にはなれません(苦笑)

これを全部覚えなきゃならないのかなーぁ、と思うとちょっとゲンナリ。

どこからどう勉強すればいいんだろう・・・そんな感じでした。

〇 人と動物の関係学

〇 動物の疾病予防

〇 各種動物の飼養管理(育て方・習性)

〇 動物関係法令(動物愛護管理法・ペットフード安全法など)

とくに【法令関係】は、ちんぷんかんぷん。

テキストを読んでいて面白いところもあるけれど、ほとんど頭に入りません。(きっぱり)

テキストが届いてから2週間後くらいに、スクーリングの資料と【課題報告問題集】が送られてきした。

(今は同時に送られてくるのかな?)

課題報告問題集を手にして、ようやく「なるほど!」って感じでした

本格的な勉強は、課題報告問題集が届いてからでーす。

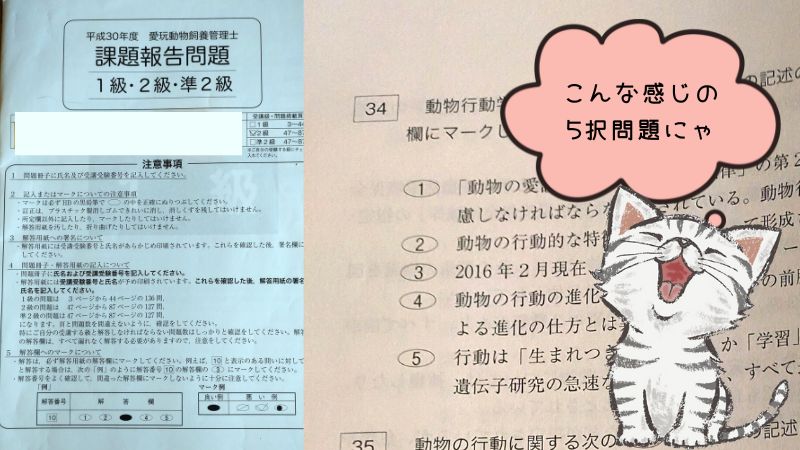

「課題報告問題集」には「解答用紙(マークシート)」がついてます。

この「解答用紙」を提出と「スクーリング」を受講しないと受験の資格は得られません。

ここ、ものすごーーーく、大事!

愛玩動物飼養管理士取得に向けての勉強法

ここからは、私がやった「勉強法」をご紹介

「課題報告問題集」とは模擬試験のようなものなので、本来はテキストを読み込んだあとで設問を解いて提出しなければならないのかなぁ・・・という感じだったのですが、私はこの課題問題集に出てくる設問の解答を探しつつ、テキストを読み進めました。

問題にしてくるくらいだから、そこが一番【大事】なんだな、ということで(笑)

ちなみに、「日本愛玩動物協会」のホームページを見ると

課題報告問題は、教本の中で、特に大切なポイントが出題されています。認定試験問題と同じ出題形式なので、認定試験の予備試験としてご活用いただくのもOK! 解答用紙を期日までにご提出いただきましたら、採点結果と解答集をお送りします。 解答集を見ながら、間違えた箇所をしっかり復習していただき、試験に備えてください。

日本愛玩動物協会ホームページより

と、あるので。

テキストや資料などを見ながら解答を埋めて言っても問題ないようです

課題問題はマークシート方式で、設問に対して5つの選択肢があります。

・・・3問目まで解いたところで、気づきました。

この「課題報告問題集」に直接、答えにマークしたりメモ書きしたら、あとで使えなくなるじゃん・・・

「課題報告問題集」に直接、覚えなきゃならないことや注意書きなどを書き込んでしまうと、最初から解きなおすときに答えが見えちゃうのでデキたつもりになっちゃいます。

ということで、

届いた課題報告問題集に直接、「これは違うから×」「これが正解〇」と解答のしるしをつけたり、調べたときのメモなどを書き込んでしまうと一度きりしか使えなくなってしまうので、私はコピーを3部ほど用意。

1回目は解答用紙を提出するために、設問に対する答えを調べながら、すべての設問に対し「これは覚えないと!」という補足的なメモや、選択肢の中の「誤っている箇所」の下に正しい答えなどを、コピーした余白に徹底的に書き込んでいきました。

テキストを読んだだけでは覚えられないので、手で書いて覚えます

設問は127問あったので1日・2日じゃぁ、終わりません(笑)

しかも、ちゃんとテキストを読めばどこかに答えは書いてあるのですが文章がややこしくて、テキストだけじゃわからない場合は、ネットでも検索して答えを探しました。

とくに「法令」関係は、そもそもの言葉が難しかったりするので、答えを全部探し終わるまでに1か月くらいはかかりました

2回目は、解答用紙を提出後に1回目に使ったコピーのメモ書きを読み返し、今度はテキストにあまり頼らずもう一度、同じように解答していきます。

自信もって解答できるところはそのまま答えにマークするだけで何も書かないけれど、「あれ、なんだっけ?」とつまづいたところは、またテキストを読み、設問文の「誤りの箇所」を「正しい内容」にメモ書き。

1回目の解答時に比べ、どこを理解してどこを理解してないのか?どれだけ理解できたのか。

余白のスッキさで確認です(苦笑)

とは言っても、ただこの時点ではまだ本当の「正・誤」が解らないのですが。

課題報告問題集を2回ほど解き終わったころ、「スクーリング」への参加の日程が来ました。

この「スクーリング」を受講しないと、受験することができなくなるので、忘れないように注意してね。

スクーリングが終わった後に解答用紙の提出締め切りとなります。

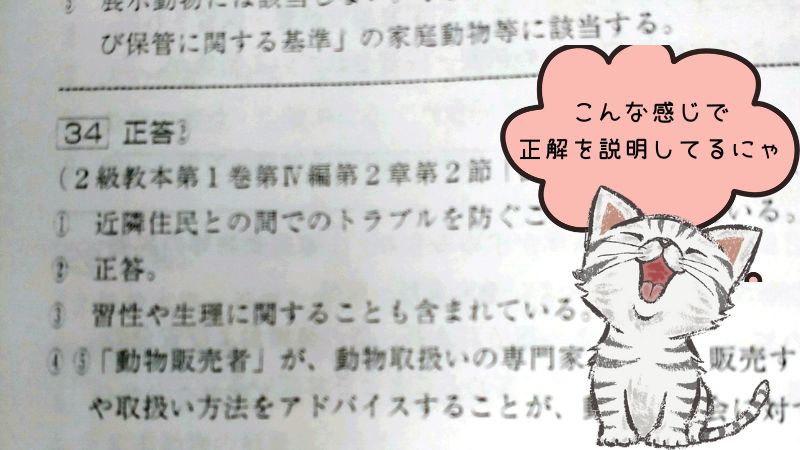

その後、提出した解答用紙の採点と解答集が返送されてきます。

テキスト見ながら解答したのに、それでも間違いがあるんですよ(苦笑)

しかも7つも・・・

なので、まずは間違った設問と回答を確認。

「解答集」にはただ正解の答えが書いてあるだけではなく、選択肢の中の誤り箇所についても、「どう誤りだったのか」の説明もちゃんと書いてあるので、できていた問題も「課題報告問題集」と照らし合わせながら「解答集」を読み込みます。

「課題報告問題集」も「解答集」も、ページの量が多いので結構大変です。

ちなみに。

解答集の上に猫の「飲み水」を思いっきりこぼしてしまい、ビッチャビチャにしちゃいました・・・。焦って剥がしたりして破れたりもしたので、仕方なく全頁コピーです(泣)

なので、解答集の文字が若干ボヤけてしまいました。

そのあとで3回目。

また、同じように課題報告問題集を解いていきます。

時間があれば「4回目」。

これを、認定試験当日まで繰り返していきます。

(学校の「ドリル」と一緒です)

そのくらいやっても、忘れるところはやっぱり忘れちゃうし、

覚えなきゃならないところは、なかなか覚えられなかったりするんですよね・・・

大変だけど、頑張りましょ!

認定試験の問題は、この「課題報告問題集」に類似した問題が出題されます。

ですので、とことん、この「課題報告問題集」をやりこなしましょう!

この資格を取得して役に立つかどうかは、その後のあなた次第ですが、でもこの資格を持っているんだなぁと思うと、猫様はじめ動物に対する接し方への責任と自信が違うものになってきます。

頑張って、学習しましょ!