愛玩動物飼養管理士2級を取得するにあたり、試験方法と試験内容について書いてみました。

ちなみに

私が受験したのは【平成30年度(2018年)】のことです。

現在はちょっと違いがあるかもです。

この記事を読むにあたり、「時間差」があることをご了承願います。

\最新の知識を学ぼう!「もういちど学ぼうプロジェクト」/

課題報告問題集が「試験問題」

受験した後も、「動物保護」に関する環境(情勢)や法律は変わっていきます。

私が受験後に変わった環境・法律としては

□ 罰則がさらに厳しくなった

□ 犬猫業者の飼育数が制限されるようになった

□ マイクロチップの装着の義務化された

などなど。

ですので、学習(試験)する内容はその年その年で、多少なりの変化があると思います。

とは言っても、大きく内容が変わるのは上記のように「動物関係法令」くらいでしょうか。

生体のことなどはそうそう変化がないはずです。

たとえば・・・肉食の「猫様」が「草食」に変わってしまった!

なんてことはないので(苦笑)

そんなことあったら、びっくらぽん!驚くさね。

そして、

学ぶ内容は多少変わっても、受験(マークシート方式の出題)の方法は変わらないと思います。

では、

当日はどんな問題がでるのか?

不安になると思います。

試験方法と、私が受験したときに出た問題のほんの【一例】を書いてみました。

この記事を読んで、これから受験される皆様の「不安」が少しでも和らぎますように。

(や、和らぐかな・・・ぁ)

また、多くの方が「合格」できますように。

協会さんから送られてきた「課題報告問題」の設問に関する答えについては、頑張ってテキストから探してくださいね。

答えは必ず、テキストに書いてあります。

設問と答えを全部書いてしまうとあなたの勉強にはならんので(協会さんにも怒られる)、

「この問題の答えは?」と思って読んでいるのなら、ご期待に沿える「過去問」の記事ではないと思います。

しかも、私の持っている「課題報告問題集」が2018年のもの。

あれから法律関係もだいぶ変わってしまったので、今のモノとは内容がちょと違うはず。

ちなみに。

私はテキストを見ながら解答しても、7問間違えました。

もしかしたら、貴方の知りたい「答え」が、もしかしたらあるかもしれません(苦笑)

\気になったら、まずは↓資料請求↓/

ペットのスペシャリストを目指す方に【愛玩動物飼養管理士 2級・1級】

出題・解答はマークシート方式

受講申し込み後に【日本愛玩動物協会】より送付されてくる「課題報告問題」は、

□ 愛玩動物飼養管理士の社会活動 (5問)

□ 動物愛護論 (8問)

□ 人と動物の関係学 (5問)

□ 動物関係法令概要 (39問)

□ 動物のからだの仕組みと働き (5問)

□ 動物の飼養管理 (54問)

□ 動物のしつけ (11問)

と、この上記の項目から、それぞれの設問(全127問)に対して5つの選択肢から正解を選ぶマークシート方式。

上記は、私が受験したころの内容と設問数ですが、現在は設問内容も設問数も増えていました(苦笑)

そういえば、私が受験したときは「準2級」があったけれど、それも今はないようですね・・・

■愛玩動物使用管理士 1~5問

■生命倫理・動物福祉 6~19問

■動物の体の仕組みと働き 20~24問

■動物の遺伝と繁殖整理Ⅰ 25~27問

■動物の行動としつけ 28~37問

■動物愛護・適正使用関連法規Ⅰ 38~55問

■愛玩動物学 56~108問

■人と動物の関係学 109~118問

■動物生活環境学 119~129問

■ペット関連産業概論 130~141問

受験の当時は、設問数は全60問とこれより少なかったですが、

やはり設問に対して5つの選択肢から正答を選ぶマークシート方式でした。

(今は・・・何問出題されるんでしょぅね)

そして、試験ではこの課題報告問題の中からかなり類似したものが出題されます。

ですので、ちゃんと「課題報告問題」を学習していれば、選択肢を見ると思い出せる内容ばかりです。

(そこは、受験当時と変わらないはず)

当日に出題される各項目の設問数の割合も、課題報告問題と同じくらいだったと思います。

やはり、「法令関係」と「飼養の適正な管理の仕方」に重点が置かれている感じです。

(というか、これが最も大事なことなので覚えにくぃ!)

\資料請求は↓コチラ↓から/

ペット関連資格で受講生数国内最大級【愛玩動物飼養管理士 2級・1級 】

テキストのほかに送られてくる「スクーリング資料」に書いてあることにも、ちゃんと目を通しておいたほうがよいです。

内容的には、この資料に書かれたことに関する設問が多く出た記憶があります。

とはいえ。

実は、試験の問題冊子は持ち帰りが不可でしたので、

試験後に、「あれ、どんな問題が出たっけ?」と見直すことが出来ないのですが(苦笑)

でも、

「こんなの、課題報告問題集にはなかったじゃん?!」と、いうような記憶はありません。

課題報告問題集をしっかりやりこめば思い出せる問題ばかりです。

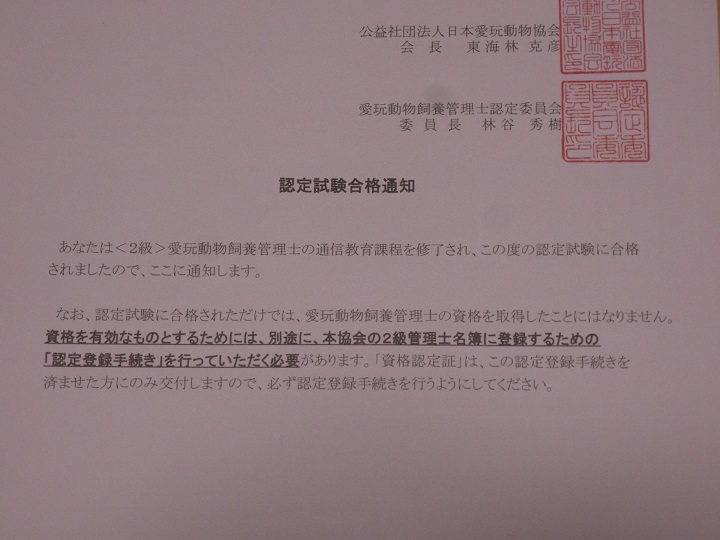

冊子を持ち帰れないので見直しが出来ないのもそうなのですが、後日ただ1枚「合否結果」の通知が届くだけなので

どの問題が正解していて、どの問題が間違っていたのか?

自分が何問正解して合格だったのか?

そういう詳細の通知がいっさいなく、実際、どれだけできていたのか?わからないんですよね・・・

とにかく、送られてきた「課題報告問題」を、ひたすら何度も何度も繰り返し解いていけば、ほぼ大丈夫です。

私の勉強法は、最初に「課題報告問題集」3部ほどコピーし足りなくなったらもう1部コピーして・・・という感じで、コピーしたものに何度も書き込んで覚えました。

(小学生でいうところの「ドリル」のような感じで)

設問に記述されている内容の誤りの箇所を「正しい記述」に書き直したり、

その設問に関して必ず覚えておかなければならない「大事なこと」も、余白に記入していました。

注意することは、

「課題報告問題」がそのままそっくり同じ設問と解答として試験に出るわけではなく、

あくまでも「類似した」カタチで出題されるということ。

例えば、解答すべき選択肢の正誤の記述などが違ってきます。

「課題報告問題」を何度も繰り返しながら、

あぁ、こういう内容の問題が出るんだな・・・と、その設問に対しての理解を深めていきましょう

出題される問題例(あくまで『例』です)

すべての問題が、

次のように当てはまるわけではありませんが・・・

例えば(超~簡単な問題ですが)

「小動物の歯に関する次の1から5の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい」

という問題があります。

その時、課題報告問題での選択肢は

1、ウサギの歯では、切歯は伸び続けるが臼歯は伸び続けない

2、ハムスターの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

3、モルモットの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

4、フェレットと歯の形や構造は、チンチラによく似ている

5、チンチラの歯では、切歯は伸び続けるが、臼歯は伸び続けない

というような感じで記載されていて、この正答は「3」になります。

ところが試験では、これらの選択肢が

1、ウサギの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

2、ハムスターの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

3、モルモットの歯では、切歯は伸び続けるが、臼歯は伸び続けない

4、フェレットの歯では、モルモットによく似ている

5、チンチラの歯では、臼歯は伸び続けるが、切歯は伸び続けない

このような感じで、選択する記述の「正誤」が微妙に変わってきます。

この場合、正答は「1」になります。

(ちなみに解答の並び順も変わっていたりします)

ですので、送られてきた課題報告問題を何度も何度も繰り返し解きまくり、

その設問に対して「正しい」記述になるようにしっかり覚えて行けば、80%は安心して試験に臨めます。

繰り返し解いてくことで自然に覚えていきます。

残りの20%の不安は、

ちょっと紛らわしい書き方をしている設問や、選択肢の記述の「読み間違い」をしないように。

記載されている内容を、勘違いしないように。

これ・・・よくやっちゃうんですよね。

何が違うのっ?!って思ったら、設問の「読み間違い」。

焦っていると特に間違いやすいので気をつけましょ。

焦らないこと・ケアレスミスをしないこと

あとは、自分で思っているより試験時間(75分)が短く感じました。

(コロナ禍になってから、試験時間も少し変わっているようです)

中には漢字がいっぱい並んでいて、2行・3行になる長文の記述もあります。

時間が足りなくなると、書いてある長文の記述(単語)が頭の中に入らず、

ぇえ?何?何が違うの?どぅいうこと??

落ち着いて考えればわかる問題も、頭の中でグルグルになってしまい、「難しい問題が出た!」とばかりにパニックになります。(私はそういうタイプ)

焦らずちゃんと問題(設問)文と5択の記述を読むこと。

ちょっとつまづいて考える時間が長くなりそうだったら、いったん飛ばすこと。

悩んでいると、時間があっという間に過ぎていきます。

「時間が足りなくて、全部マークできなかった!」ということにならないように

自信をもって答えられる問題から確実に解いていきましょう。

実際。

ちょっと長文にツマづいて考えてしまったので、最終的に見直す時間が足りなくなってしまった感じです。

また回答を飛ばすときは、次の設問のマークする番号を間違え(ズレ)ないように注意しましょう!

マークシートゆえの危険。

ここで1個でもズレちゃうと、かなり大変なことになります。

とはいえ。「なんとなく覚える」だけではダメ

設立40年以上の実績!内閣府認定の公益法人が運営するペットの資格【愛玩動物飼養管理士 2級・1級 】課題報告問題を提出すると後日、自分が回答した「正誤」の表と「解答集」が届きます。

解答集にはただ設問の「正答」だけではなく、

選択肢の中にあった「誤りについての説明」が書いてあります。

選択肢の記述が「どう書かれていたら正答になるのか?」をしっかり覚えましょう。

ちなみに、例題にした設問のそれぞれの正しい記述は以下の通りになります。

1、ウサギの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

2、ハムスターの歯では、切歯は伸び続けるが、臼歯は伸び続けない

3、モルモットの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

4、フェレットの歯の形や構造は、犬や猫によく似ている

5、チンチラの歯では、切歯も臼歯も伸び続ける

こんな問題も出たよ

試験を受けた時、私の中で「やっぱりこの問題がきたかーっ」と思ったのは

動物の健康増進と疾病予防:消毒・滅菌法【化学的方法】についての正解の1つを選ぶ問題です。

どんな問題かというと・・・

1、イソプロパノールは、70~80%の濃度で使用する

2、両性石鹸は、毒性が強く室温で長時間安定している

3、クレゾール石鹸液は、殺菌力が強いものの腐食性は低く、有機物の存在下で有効性が著しく低下する

4、次亜塩素酸ソーダは・・・・

5、消石灰は・・・

このような問題です。

これ、あまり頭に入らなかったんですよねぇ・・・

ちなみに、

1、は誤り。正解は 30~50%の濃度で使用します。

2、も誤り。毒性は低いです。

3、も誤り。有機物の存在下でも効力は低下しにくいです。

(有機物の存在下で著しく効力が低下するのは「次亜塩素酸ソーダ」になります。)

これも、課題報告問題と当日の試験の設問では、回答の選択肢の記述の内容が微妙に変わって出題されるので、しっかり覚えておいたほうが良いです。

あとは、「特定動物」ではない動物の組み合わせはどれ?のような「設問」が出てきます。

「回答の選択肢」が課題報告問題には記載されていなかった動物が出る場合もあるので、選択肢として記載されている動物だけではなく、

「ほかに、特定動物って呼ばれているのはどの子だろう?」

「特定動物」については教本に資料として記載されているので、これも覚えておいたほうがよいと思います。

おかーちゃんは

覚えきれなかったみたいだけどねー。

・・・(それでも合格できたもーん)

テキストや課題報告問題が届いてから試験までは時間があります。

課題報告問題を試験前日まで、何度も何度も繰り返し解いて、正しい記述(内容)をしっかり覚えましょう!

必勝法(?!)は、「ひたすら課題報告問題を繰り返す!」これのみです。

試験の時に、

「あ~;やっぱりしっかり覚えておけばよかった~」と思った問題がいくつかあったので、

「これ、頭に入らない~!!」「これくらい、いっかー」と、諦めないほうがよいです。

そぅいうのに限って、出るんですよね・・・はぃ

そうすればきっと合格できるはずです。

(でも責任は取れないので、断言しません(苦笑))

おバカな私でも1回で合格したくらいなので、「2級」はそんなに難しい試験ではないですよ。

\まずは資料請求からはじめましょ!/

全国主要都市でスクーリングと受験が可能なペットの資格!【愛玩動物飼養管理士 2級・1級 】

ボクからのアドバイスー。

「3Rの原則」や「5つの自由」とかも大事。

これはちゃんと覚えよう!

【3Rの原則とは】

【5つの自由とは】

過去問は「課題報告問題」の類似問題!

とにかく、「課題報告問題」をしっかりやりこめば大丈夫なんです!

一度も猫や犬、

「いきもの」と暮したことのない人が「愛玩動物飼養管理士」の資格を取ろうとすると、課題報告問題に書かれている内容は、もしかしたらちょっと難しく感じるのかもしれません。

少しでも一緒に暮らしたことがある人であれば、

2級の受講内容はどこかで見聞きしたことのある内容ばかりなので、「あーなるほど、そういうことかー」と、それほど難しくは感じないのでは?と思います。

とにかく「課題報告問題集」を1度きりじゃなく、

何度も何度も、試験の前日まで繰り返し、繰り返し・・・

ただ「その答え」を覚えるのではなく、それぞれの設問の回答の選択肢が「正確な記述になるように」覚えましょ。

とくに難しい問題が出たぁ~という記憶はないです。

(長文過ぎて焦った設問もありますが(苦笑))

「これは出るだろう」「これは出ないよね」と、ヤマをはらず【課題報告問題】に出ている設問は、全部覚えるようにしたほうが良いです。

出題される設問内容の配分も、「課題報告問題」と同じくらいです。

何度も繰り返し解いていれば、自然に頭に入る内容ばかりです

(・・・入らんのもあるけど)

課題報告問題の正しい回答については提出後、試験までに「見直し」がじゅうぶん間に合うように戻ってきました。

自分がどこを理解していて、どこが理解できていなかったのか?見直します。

採点と一緒に送られてくる「解答集」には、設問の「誤」の箇所についての「正しい説明」がされています。

そこでさらに理解を深めます。

表現の仕方(言い回し)は変わったりしますが、

「課題報告問題」にまるっきりない設問が、試験に出るということはないです。

課題報告問題にある設問は、今後「動物と一緒に働くこと」「動物と一緒に生きるため」に大事なことばかりです。

この受験は、ただ受かることが目的ではありません。

生意気なことを言うようで、申し訳ないのですが

愛玩動物飼養管理士として認められた後、

これからともに生きる「小さな命たち」を護り、預かるためのものです。

とはいえ・・・正直なところ。

課題問題報告の内容には「実際、これが何の役に立つのだろう?」と思うものもしばし、ですが(苦笑)

「毎年この問題が試験に出るらしいから、これだけ覚えよう」ではダメです。

猫好きさんが、犬やウサギのことなどを覚えることはちょっと大変かもしれません。

爬虫類好きの方が、猫や犬、哺乳類や鳥類のことを覚えることに意味はない、と思うかもしれません。

爬虫類が苦手な人が爬虫類のお勉強をするのも、しんどいかもしれません。

ですが、

「試験まで時間がないから、誰か過去の試験に出た問題を教えて!」ではいけないのです。

おそらく、「過去問」として流出(?)ないように、試験問題の持ち帰りもできないのだと思います(苦笑)

とにもかくにも。

「課題報告問題」に書いてあることをちゃんと「理解」し、ひたすら覚えこんでくださぁーい!

たった127問しかないんです。

(あ、今は141問ですね)

私が出来たのです!

やればできるっ。

協会から送られてくる「課題報告問題」のすべてが「過去問」になります。

この中から、選択肢や表現がちょこ~っと変わって出題されるだけです。

試験はマークシート方式なので、課題報告問題をちゃんとやっていれば当日は、選択肢を見れば思い出せる内容ばかりです。

大学入試のように選択肢を選ぶために、数学のような「計算」をする必要とかないですし

「課題報告問題」を見てもわかるように、「イキモノ」が好きなら、そんなに難しい問題はないと思います。

(消毒関係とか、覚えにくいものもありますが・・・)

あとは落ち着いて問題を読みましょう。

それから、解答をマークする設問の番号を間違えないように。

動物を愛し、動物のために生きようとする皆様が

全員、無事に合格しますように・・・。

ちょっと興味があるけれど、実はまだ申し込みをされていないという方に。

【愛玩動物飼養管理士】とはどういうものか?まとめた記事があるのでこちらを参考にしてみてください。

2023年の試験の申し込みはすべて終了しています。

今は、2024年(令和6年)春期(11月試験)の資料の申し込み【予約】を受付中。

資料・申込書の請求は無料なので、気になる方は早めにチェックしましょ。

★2024年2月から順次お届け。

春期(11月試験)申込:2月1日から4月15日

夏期(翌年2月試験)申込:6月1日から8月15日

\ 資料請求&お申し込みはコチラから /

【愛玩動物飼養管理士】と同じような資格で「小動物飼養販売管理士」というものがあります。

受講内容など、愛玩動物飼養管理士と比較してみました。

こちらは【猫様】(イキモノ)と一緒に暮らす大変さについて書いてます。

\資格取得後、新しい知識の学びなおしも出来ますですよ♪/

猫や犬のことをもっと知りたいときは

愛玩動物使用管理士は、「愛玩動物」と呼ばれるイキモノ全般を幅広く学ぶもの。

猫のことだけをもっと知りたい、犬のことだけをもっと知りたい・・・

そういうときは「専門」の書籍を読むのが一番はやいっ!

\一度は定期購読したい/

「いぬのきもち」「ねこのきもち」もっとわかる♪

ボクたちのことがもっと解る

書店では買えない「定期購読」の書籍

「ねこのきもち」と「いぬのきもち」

獣医師さんや専門家さんが監修!

信頼と最新の情報が超~満載の書籍~。

ただ。

2年くらい購読すると、「またこの内容?」な感じになることも・・・。

無料のwebマガジンでもいろんな情報を得られるけれど、

雑誌を購読すれば、毎月ボクたちが遊べる豪華な付録もついてくるよ!

(どっちかといえば・・・書籍代というより付録代って感じかな)

獣医「にゃんとす先生」の

【「げぼく」の教科書】もおススメ!

やさしい言葉で読みやすく、とてもわかりやすいよー